математические модели химических реакторов

Все мы, кто работает с химическими процессами, сталкивались с необходимостью построения моделей. Но часто возникает ощущение, что эти математические модели химических реакторов – это не просто абстрактные уравнения, а инструмент, который должен идеально воспроизводить реальность. И, честно говоря, это не совсем так. Реальность сложнее. Хочу поделиться не какой-то идеальной теорией, а опытом, с которым сталкивался в работе над различными технологическими процессами. Часто оказывается, что 'подгонка' модели под экспериментальные данные – это большая головная боль, а 'прогноз' – всегда сопряжен с неопределенностью.

От теории к практике: первые шаги и разочарования

Начав свою карьеру, я, как и многие, воспринимал математические модели химических реакторов как способ оптимизации процесса 'из коробки'. Нам предлагали готовые модели для различных реакторов – трубчатых, реакторов с перемешиванием, проточных реакторов и так далее. Идея казалась привлекательной: смоделировал – оптимизировал – внедрил. Но практика внесла свои коррективы. Первый серьезный опыт был связан с моделированием реактора автоокисления этилена. Модель, построенная на основе кинетических данных, давала результаты, которые сильно расходились с реальным процессом. Сначала я думал, что проблема в данных – они были полученные в не совсем типичных условиях. Но после более тщательного анализа выяснилось, что сама модель была упрощена и не учитывала важные факторы, такие как турбулентность потока и образование локальных перегревов.

Понимание того, что не существует универсальной модели, – первый важный шаг. Приходится адаптировать, пересматривать, иногда даже отказываться от 'готового решения'. И тут начинается самое интересное – нужно понимать физику процесса, знать какие факторы оказывают наибольшее влияние на результат, и уметь их учитывать в модели.

Кинетические модели: ловушки и возможности

Кинетические модели – это, пожалуй, самый распространенный подход при описании математических моделей химических реакторов. Они позволяют учесть скорость реакции и ее зависимость от концентраций реагентов и температуры. Однако, построение точной кинетической модели – это непростая задача. Часто кинетические параметры берутся из литературы или из экспериментальных данных, которые могут быть неполными или неточными. Более того, кинетические модели часто предполагают, что реакция протекает в соответствии с определенным механизмом, который может быть не совсем верным.

В одном из проектов, где мы работали с полимеризацией, мы использовали кинетическую модель, основанную на механизме радикальной полимеризации. Но результаты моделирования не соответствовали фактической молекулярной массе получаемого полимера. После анализа выяснилось, что механизм полимеризации гораздо сложнее, чем предполагалось изначально, и в процессе участвуют не только основные радикальные реакции, но и реакции дезактивации. Пришлось пересматривать кинетическую модель и добавлять новые реакции, что потребовало дополнительных экспериментов и значительных усилий.

Эмиссионные и транспортные модели: учет физических процессов

Просто кинетической информации недостаточно для точного описания поведения химического реактора. Необходимо учитывать и физические процессы, такие как тепло- и массоперенос, изменение фазового состояния. Здесь на помощь приходят эмиссионные и транспортные модели. Они позволяют учесть распределение температуры и концентраций в реакторе, а также влияние этих факторов на скорость реакции.

Например, при моделировании реактора с теплообменом, необходимо учитывать, как тепло, выделяемое в результате реакции, распределяется по объему реактора, и как это влияет на локальную температуру и скорость реакции. Использование эмиссионной модели позволяет получить более точный прогноз поведения реактора, особенно в случаях, когда тепло- и массоперенос играют важную роль. В ООО Хунаньская теплотехническая научно-техническая компания Чжундин мы часто используем подобные модели для проектирования и оптимизации систем утилизации отработанного тепла. Наши разработки позволяют значительно повысить эффективность использования энергии и снизить выбросы вредных веществ.

Итерационный процесс: эксперимент-модель-эксперимент

Как я уже говорил, в математические модели химических реакторов всегда есть неопределенность. И чтобы уменьшить эту неопределенность, приходится использовать итерационный процесс: сначала строится модель, затем проводится эксперимент, сравниваются результаты модели и эксперимента, затем модель корректируется, и так далее. Этот процесс может быть довольно трудоемким и требует значительного опыта и интуиции.

Один из самых интересных примеров итерационного процесса связан с оптимизацией процесса крекинга. Мы начали с простой модели, которая учитывала основные кинетические параметры. После проведения эксперимента мы обнаружили, что модель недооценивает количество целевого продукта. В результате мы решили добавить в модель учет влияния катализатора на скорость реакции и распределение продуктов. После корректировки модели и повторного проведения эксперимента мы получили результаты, которые гораздо лучше соответствовали реальному процессу. Итерационный процесс позволил нам добиться значительного улучшения точности модели и оптимизировать процесс крекинга.

Современные инструменты и перспективы

Сегодня в распоряжении инженеров и ученых существует широкий набор инструментов для построения и анализа математических моделей химических реакторов: от традиционных методов решения дифференциальных уравнений до современных методов вычислительной гидродинамики и молекулярной динамики. Развитие вычислительной мощности и появление новых алгоритмов позволяет строить все более сложные и точные модели.

Например, использование методов вычислительной гидродинамики позволяет учитывать турбулентность потока и сложные гидродинамические явления, которые невозможно учесть с помощью традиционных методов. А использование методов молекулярной динамики позволяет моделировать поведение молекул и предсказывать их свойства. Однако, даже самые современные инструменты не могут полностью заменить экспериментальные данные и интуицию инженера. Поэтому, несмотря на все достижения науки и техники, построение точных математических моделей химических реакторов остается сложной и интересной задачей.

Выводы и рефлексии

В заключение хочу сказать, что математические модели химических реакторов – это мощный инструмент, но не панацея. Чтобы использовать его эффективно, необходимо понимать физику процесса, знать какие факторы оказывают наибольшее влияние на результат, и уметь их учитывать в модели. Итерационный процесс, основанный на сравнении модели и эксперимента, позволяет добиться значительного улучшения точности модели и оптимизировать технологический процесс. И, конечно, не стоит забывать о важности опыта и интуиции инженера.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Прямоугольная плавильная печь для алюминия с регенеративной системой сжигания

Прямоугольная плавильная печь для алюминия с регенеративной системой сжигания -

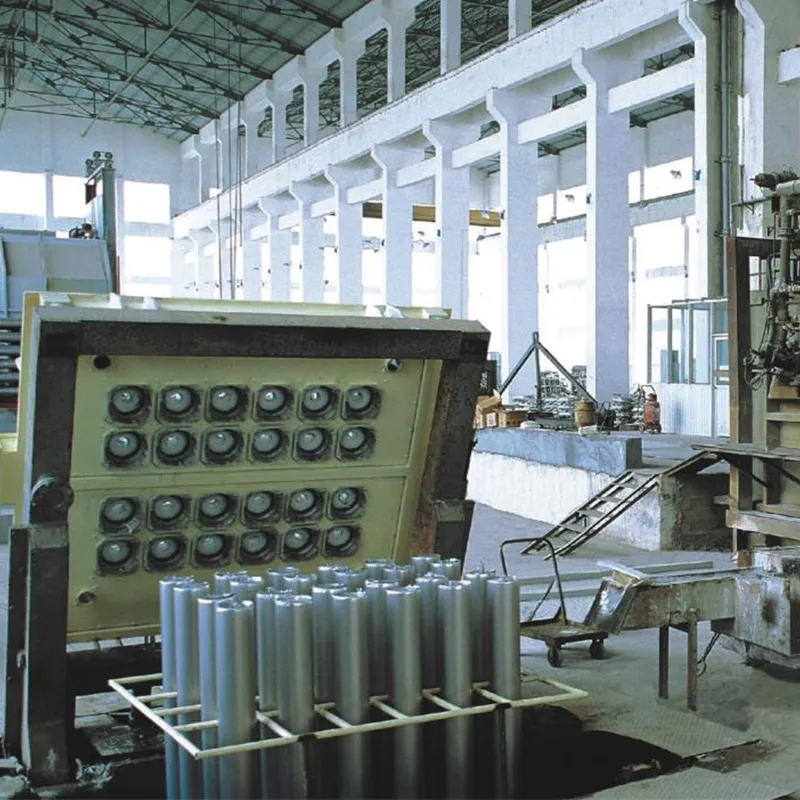

Линия производства алюминиевых слитков

Линия производства алюминиевых слитков -

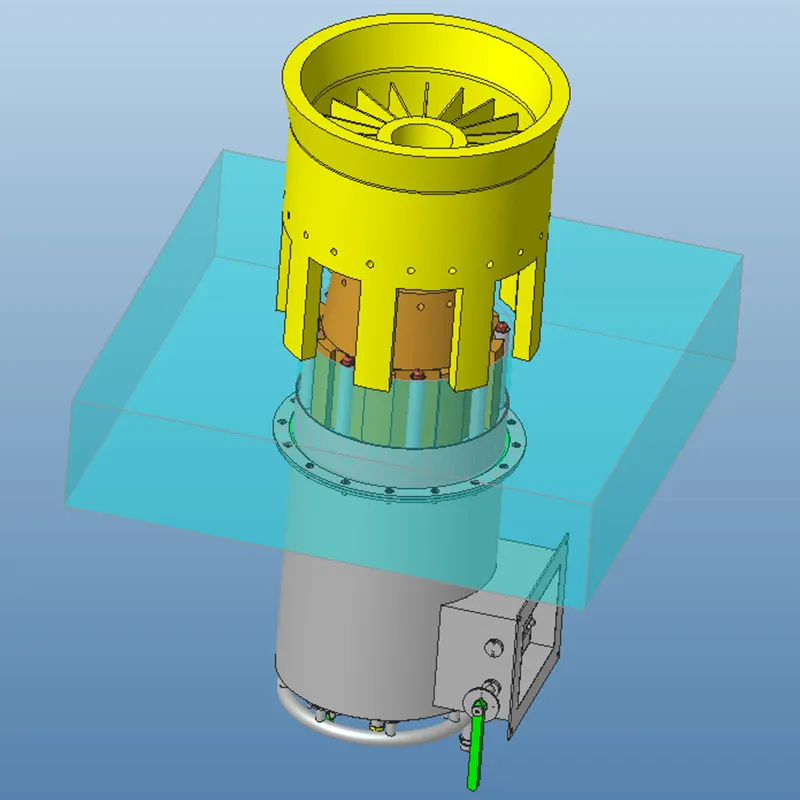

Вертикальная высокоскоростная энергосберегающая печь для плавки алюминия и миксер-печь

Вертикальная высокоскоростная энергосберегающая печь для плавки алюминия и миксер-печь -

Электромагнитная мешалка с воздушным охлаждением

Электромагнитная мешалка с воздушным охлаждением -

Оборудование для горизонтального литья алюминиевых прутков

Оборудование для горизонтального литья алюминиевых прутков -

Гидравлическая наклонная плавильная печь для алюминия

Гидравлическая наклонная плавильная печь для алюминия -

Система газопроводов

Система газопроводов -

Двухкамерная регенерированная плавильная печь для алюминия

Двухкамерная регенерированная плавильная печь для алюминия -

Система обнаружения пламени ультрафиолетового типа ZDZ

Система обнаружения пламени ультрафиолетового типа ZDZ -

Вертикальная высокоэффективная печь для плавки меди и система предварительного смешанного горения

Вертикальная высокоэффективная печь для плавки меди и система предварительного смешанного горения -

Горелки установки рекуперации серы и горелки дожигателя отходящих газов

Горелки установки рекуперации серы и горелки дожигателя отходящих газов -

Горелка сверхчистого горения с двойным низким уровнем выбросов

Горелка сверхчистого горения с двойным низким уровнем выбросов

Связанный поиск

Связанный поиск- производство емкостей и резервуаров

- Мобильный инсинератор установленный на прицепе основный покупатель

- сделала печь для плавки алюминия

- выбросы инсинераторов

- Инсинераторы на судах производитель

- Теплообменник оребренный трубчатый производитель

- Печь риформинга аммиака поставщики

- Трубчатый теплообменник из нержавеющей стали производитель

- каким образом следует устанавливать нагревательные печи

- печь сопротивления для плавки алюминия